新闻动态

后疫情时代|关于消费的反思

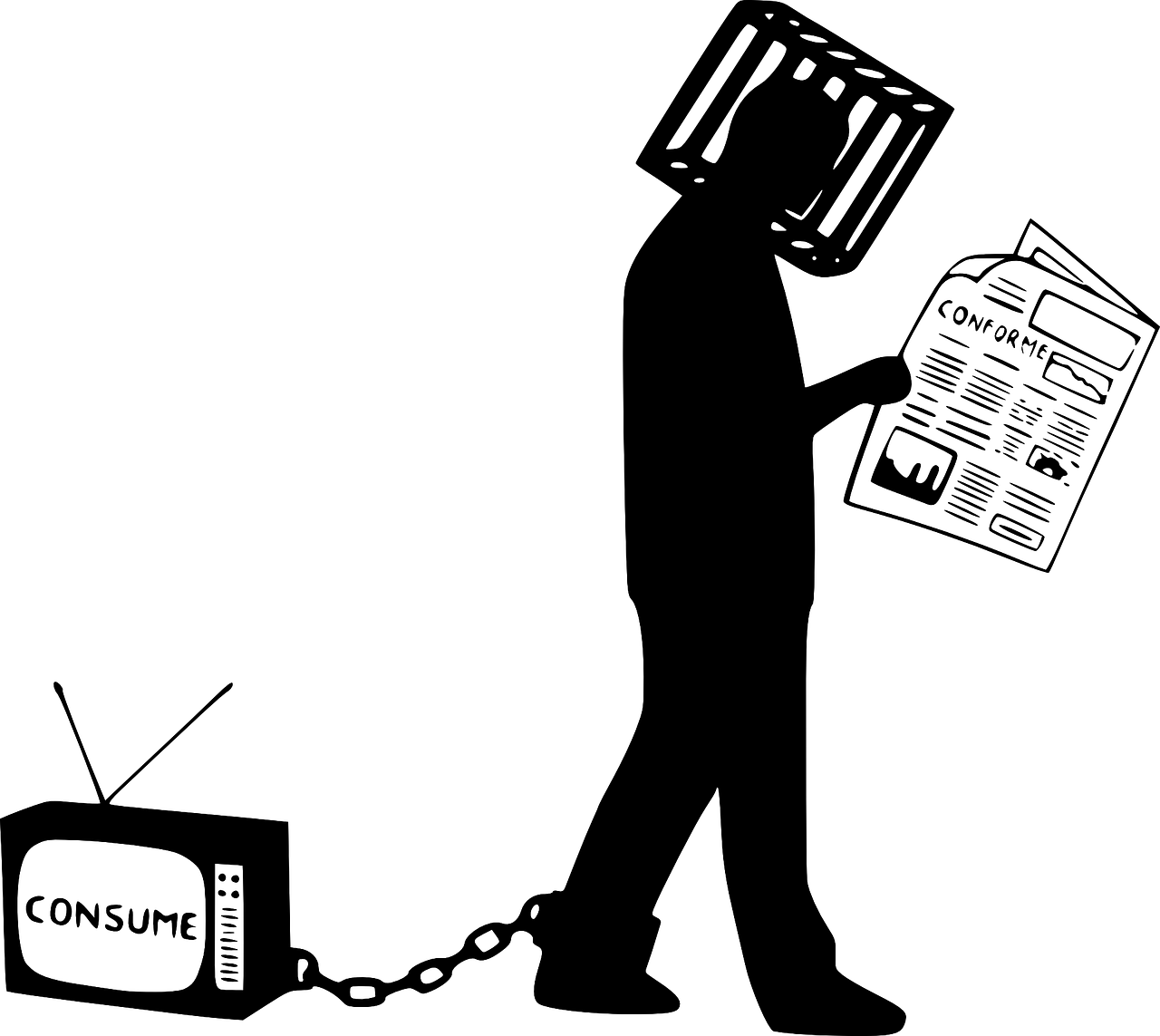

这段时间我们见证了无数的历史,美股的多次熔断,奥运会和高考的延期,口罩消毒水成为阶级的象征。当生活开始回到正轨,才发现之前听风是雨抢购的口罩和消毒水已经囤了相当可观数量,因为过度消费而产生的罪恶感也随之而生。将口罩消毒液这些生存物资替换为全色号的口红或者不同配色的AJ鞋这些享受型消费品就成为了我们的日常生活中随处可见的消费行为,疫情不过是一个将这些我们平时并不在意的消费习惯暴露出来的一个导火线。 笔者在美国学习环境研究的时候,也曾为美国横行的消费主义和自己的无能为力而困扰。对于笔者而言,这种因为源于消费的愧疚感就像是我在美国经历过的生活的复刻。然而对很多人而言,这却是一个完全陌生的体验。想了很久还是决定写下一点东西,希望我的只言片语能够给屏幕对面的你提供一点新的思路。 消费主义 环保和消费主义似乎是水火不容的关系。我接触的导师多为环保相关,阅读的文献也多是对消费主义的口诛笔伐,所以对这一观念深信不疑。很多环保组织在推广绿色生活观念的时候也经常强调减少非生活必须品的消费。虽然道理很简单但是在实际操作中在自己不可避免的享受型消费上钻过很多牛角尖。我们反思通过疫情期间暴露出来的消费习惯问题是为了未来减少资源的浪费而不是对过去已经发生过的大量消费进行追责。 ©Buissinne S. 我曾兴趣使然选修了文化研究。在流行文化的产生上,消费主义是一个非常重要的推动力。从经典的音乐、文化、绘画到近几年新兴的偶像、直播等众多领域的兴起根源在于有消费者愿意为此支付经济报酬以维持全职创作者生计。如果仍对大量囤积生存物资的行为无法释怀可以尝试跳出原有的思维逻辑,从其他角度来看待消费。 了解你的消费偏好 消费结构按照满足居民生活消费的层次可以分为生存型消费、发展型消费和享受型消费。我们囤的消毒水和口罩都属于保障人身安全的生存型消费,在马斯洛的需求层次理论中属于低级别的需求。当这些需求无法保障时个人的思考能力和道德观念会变得脆弱。所以在理性消费方面我们多考虑的是较高层次的享受型消费。淘宝和支付宝的月度年度账单已经非常便捷了,只需要稍微滑动几下屏幕就能出现一份完整的消费报告。然而这里的讨论重点并不在于“消费偏好”而是“你的”。 ©Clker-Free-Vector-Images 消费者基于自身需求和审美偏好做出的决策越来越少,更多的时候是被动接收商家灌输的讯息,如商家所编排的剧本那样购物。购物欲冷却的时候发现买了一堆完全不适合自己的东西,过不了多久又陷入新一轮的购物狂热中。现今消费市场中年轻消费群体占主导,其中大部分还处于人生观消费观审美观等观念的形成阶段,在商业铺天盖地的营销中保持自身的清醒更为重要。在这段过程中可能会为了寻找“什么适合我”这一命题走很多弯路买很多不适合自己的商品,借助像闲鱼这样的线上或者线下二手商品置换平台将这些摆在家里积灰的物品送到更需要的人手里可以让自己成为一个更有责任感的消费者。 看不见的地方 疫情的爆发让我们在全民抗疫的同时注意到了很多被忽略甚至之前都没听说过的行业并开始关注他们的工作环境。比如垃圾清理工,疫情期间我们关心他们在回收旧口罩时的安全防护,但是在此之前公众对他们的讨论寥寥,似乎是在公共空间里消失的边缘人。我们有时候会落入“身边即世界”这一狭窄的思维尺度。哪怕有时候我们会讨论第三世界,栖息地污染这些超出舒适圈的议题,也多带着小布尔乔亚式的高高在上,因为看上去我们和这些议题没有直接的联系。我们生存关注的空间和随着生活节奏的加快而越来越窄。我们身边的一件件物品,随着生产链的增长我们也越来越难追溯它们是如何被制造出来的。 ©The Story of Stuff 例如咖啡,越来越多都市白领拿着纸杯咖啡穿梭在写字楼间。我们了解咖啡店员如何冲调一杯咖啡,但是对咖啡豆从采摘到送入门店前的各道工序却一无所知。咖啡源于非洲,它的流行带有非常浓厚的殖民主义色彩,殖民者将非洲本土的植物和冲饮方式带到全世界最终创造出现在的“咖啡文化”。 ©Hermann S. & Richter F. 哪怕到了现在,很多的咖啡品牌背后仍然存在着大量对自然和底层劳动者的剥削。为了能让更多人负担起一杯咖啡的价格,盲目地扩大生产,破坏原有的生态环境并且给劳工非常低廉的工资。有的品牌会在官网页面上说明自己的在尽力减少环境负面影响上的具体措施让公众监督,我们可以将这些因素纳入自己的消费考量从而反向推动生产方将生态友好纳入企业理念。 影响公摊 人和自然是相互影响、相互作用的。人类日常的行为不可避免会一定程度上对自然产生正面或负面的影响。就像自然对我们的塑造是多方面的,个人对自然的影响也不可能只有一个方面。在一个特定方向上无法对环境交上一份自我满意的答卷时,可以在其他方面减少负面影响或者加强正面影响来将个人在某个特定领域的环境负面影响公摊。原理和攒钱一样,当我们进行了无法避免的消费时会在其他地方节省开支从而实现盈余。日常生活中我们肯定会有一些无法割舍但是又不是那么环保的行为,可以思考一下这之外的衣食住行里有哪些可以优化的行为。 疫情是全人类之殇,但是这段日子里并不是只有坏消息。污染减少了,天空变蓝了,大熊猫可以在国道上遛弯了。从动物的视角来看,也许这段“没有我们的日子”是前所未有的美好记忆。鸟语花香中武汉解禁了,快递恢复了,沿街的店铺开张了,政府开始发放消费券鼓励消费了。属于我们的春天来了,它们会退场吗?或是留在舞台上和我们共同迎接一个新的篇章?这取决于我们。如何在消费的同时尽到对自然的一份责任,是我们每个人都值得思考的命题。

Mathews, Gordon. Global culture/individual identity: Searching for home in the cultural supermarket. Psychology Press, 2000.

Persson, L. “Ethics and environment in the coffee sector–linking CSR to the consumer’s power in the context of sustainable development. A case study of Löfbergs Lila.” D-lever Degree Project. Honours Program in Environmental Science. Karlstads Universitet. 80p (2008).

“The Story of Stuff.” YouTube,uploaded by The Story of Stuff Project, 22 April 2020, https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM